- 编辑人:

- 编辑日期: 2024-08-20

- 来源:

- 点击率:13956

自“溯源蜀道·发现泸州”专项研究全面启动以来,得到了市内外专家学者的积极响应。为推动蜀道研究走深走实,7月中旬,市委宣传部、市社科联组织蜀道专项研究课题组相关负责人,联合叙永县、合江县地方文史部门,特邀西华师范大学中华档案文献研究院院长、蜀道研究院副院长金生杨教授,西华师范大学区域文化研究中心考古学博士罗洪彬,开展了为期4天的“溯源蜀道·发现泸州”田野调查,从青石板上寻找蜀道遗迹,在荔枝林下畅聊古树名木保护和历史文化传承。

寻路古蜀道 回溯永宁古道传承

在叙永县,专家学者们从古永宁的石虎关,沿永宁河和老321国道线,一路走到雪山关、赤水卫治所,先后考察了叙永县江门镇汇川桥、江门峡、朱孝纯石刻、四望山“雄镇边疆”石牌坊、九鼎山寺,正东镇普市村盐马古道、古场镇遗痕遗迹、站底古街,摩尼镇望天水段盐马古道、二十四通碑摩崖石刻、雪山关,赤水镇接官亭、古卫所遗址等地,进行了一次跨越千年的文化对话。

叙永县摩尼镇望天水段盐马古道

在江门镇文史研究人员郭进的指引下,田野调查组一行从汇川桥来到江门峡。据郭进介绍,明洪武二十四年,景川侯曹震奉命凿通江门峡水陆两道,使江门成为川、滇、黔三省结合部重要水陆交通要道。永宁河从江门峡中流过,古人曾用“舟中倒撑面朝天,纤夫力挽头抢地”的诗句来形容江门峡河流险急。在淅沥沥的小雨中穿行在江门峡,两岸青山耸翠,河边尚有纤夫留下的手把窝,半山腰还留有深凹的古驿道、朱孝纯石刻等遗迹,从朱孝纯石刻记载内容中不难发现,开凿通江门峡和后期该区域治理密不可分,可见道路通达与地方政治、经济、军事、文化、民族融合等发展是息息相关的。

九鼎山坐落于江门峡口石虎关,山上的九鼎山寺据传始建于唐代,由于江门峡水陆码头的重要地位,造就了江门峡和九鼎山难得的人文风景,文人墨客在此不乏停留,题咏甚丰,望胜楼下石碑林立,皆出自名家之手,题刻中最著名的是明代诗人杨慎(即杨升庵)的“平远江山”石坊,清末书法家黄云鹄“心在水晶城”。专家学者们感叹道,要不是亲眼所见,仅仅通过查阅资料是无法深切感受古道的繁华盛景,看如今,千年的人文岁月积淀也在历史长河中逐渐淡去。

叙永县江门镇四望山顶“雄镇边疆”石牌坊

沿蜿蜒的山路直至山顶,位于四望山的“雄镇边疆”石牌坊,仿佛诉说着一段段边疆往事。大家都疑惑,为什么这样的一块石牌坊会屹立在山顶?当地一位老者解了惑,他说:“古代没有像现代这样修路造桥的技术,前人在山间行进,沿山脚走的话,路程会绕很远,所以在行进之时,更多是走崎岖的山路。”原来这就是“翻山越岭”的真实场景。西南医科大学马克思主义学院教师杨阳认为,道路的贯通和连接,打破了地区交通界限,促进了各民族间的文化交流与融合,特别是西南边疆地区,少数民族更加认同整个中华民族一体的概念。蜀道的历史价值之一,就是把不同区域连接起来,巩固和维护了民族团结与融合,对中华民族多元一体格局、对统一的多民族国家形成和发展起到了极其重要的作用。

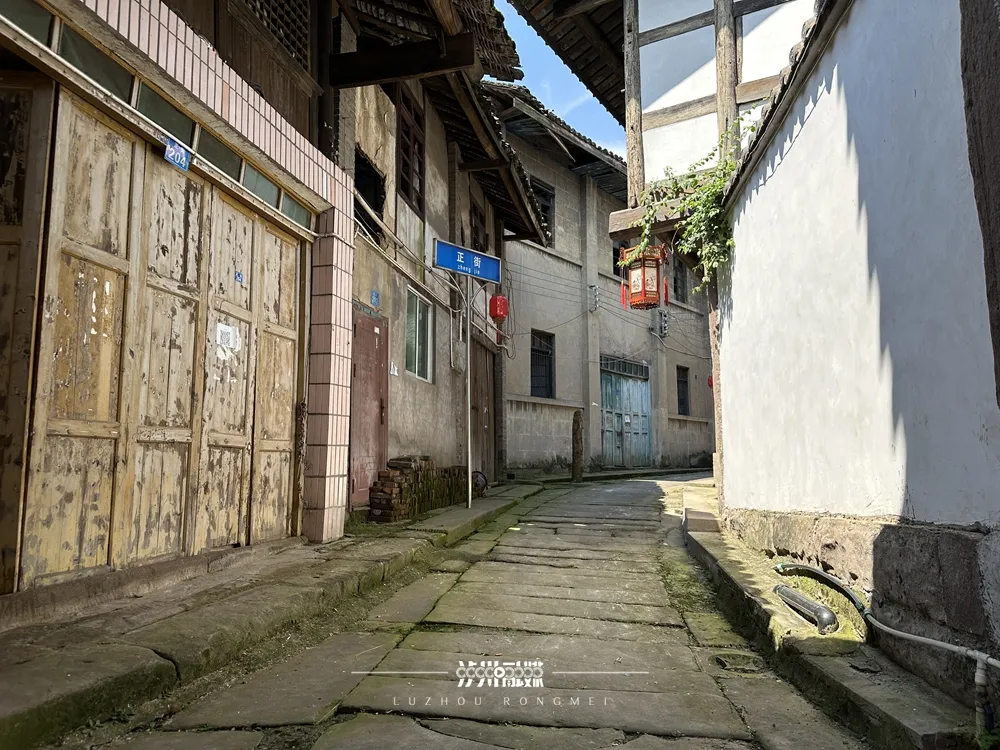

叙永县正东镇普市村盐马古道

在漫长的历史中,一些古道历经多次兴废,许多路段几经改道,如今已难觅踪迹。在正东镇普市村(原普市驿),当地老支书和热心村民得知专家学者们的来由后,立即当起了“向导”,老支书向大家讲道:“以前村民都不懂得如何保护普市的古道和古驿,许多新修的道路都和古道重合,有的房屋是在古道原址上填埋后再新建的;近两届的村委班子致力于对古道进行保护性的文化宣传,主动发动村民对古道进行维护。”一路从普市村走到站底街,专家们深刻地感受到了蜀道的沧桑和历史变迁。

距摩尼场镇不到2公里,有一段长3公里左右,保存较完整的古道——盐马古道摩尼镇望天水段。沿古道一路前行,随处可见大大小小的马蹄痕和星星点点的拐子窝(即铺砌古道的青色石板上面,散布着的一个个小小的坑窝),有几位专家讨论着拐子窝的个数、大小和深浅,千百个拐子窝见证了这条盐马古道曾经的繁华往来。据摩尼镇文史研究人员涂电林介绍,这段古道保存较完整,得益于地方政府保护和当地村民的积极维护。

往南走经过一个叫“猴洞”的地方,洞上9通题刻醒目显见。据涂电林介绍:此处是明嘉靖年间官员奉诏伐木之地,官员题咏和诗述“伐皇木”事件,并命匠人镌刻于洞壁。同行调查的专家学者研究和推论,此地伐皇木后,从溪沟顺流而下,沿赤水河经赤水卫治所(今叙永县赤水镇)、石宝鄢家渡、二郎、太平渡等地到达符阳(今合江),并通过长江和京杭大运河往北运抵北京,足可说明当时西南地区水运发挥了重要作用。

专家学者实地考察雪山关

从摩尼沿老川滇公路往赤水镇,会经过雪山关。雪山关建于明洪武年间,被誉为“蜀南第一雄关”,是古时由川入黔滇的必经之路。明代第一状元、著名诗人杨慎留有“雪山关,雪风起。十二月,断行旅。”的诗句。此外,李骥元、祝万年等多位清代诗人也曾作诗吟咏雪山关。西南医科大学姚洪伟副教授感叹道,走这一遭,对泸州古道的诗文地图有了更加清晰的空间认知,对古代诗人创作时的情和景有了更深入地了解,对理解诗人的文学作品有了更内在的情感共鸣,对开展泸州古道文学地图重绘具有重要意义。

离开雪山关一路向南,来到了赤水镇接官亭,该亭位于茶马驿道赤水河段(全国重点文物保护单位)。据当地文史研究人员张先伦介绍,接官亭也称接官厅,是明清时期为迎接新上任官员(包括迎接圣旨)、送别离任官员或迎送过往上级官员的特定重要场所,接官亭与山脚下的赤水河古码头(水淹已不可见)有一条石板路相连。站在接官亭下,感受赤水河谷的风,仿佛遥见古时赤水河古码头的繁华盛况。在张先伦指引下,向河谷行进来到赤水卫治所旧址(现叙永县赤水镇),据介绍,调查组一行是从赤水卫“北门”进入,脚下就是老城墙,城外还有瓮城(现已不见),只依稀可见一条3米左右宽的护城河道。赤水卫治所赤水场,地处川黔交界的关津渡口,在场镇老办公楼院内,还发现一块残存的石刻,上面“特授永甯赤水縣丞在任候選同知”字样清晰可见。

田野调查每到一个乡镇,地方文史部门有关研究人员和当地居民都热情地向专家学者们介绍每一处遗迹遗痕,以及背后的历史故事。郭进感慨道:“在历史上,江门是永宁地区一大水陆码头所在,如今时代变迁,只有一些碑刻题刻还见证着往日的辉煌。”涂电林则表示:“摩尼现存有比较完好的古道路段,地方政府和有关部门都在积极主动并组织发动当地群众对路段进行保护,但终究力量有限,蜀道保护传承和活化利用依然任重道远。”

叙永县是蜀道往南向的重要节点,县政府对于当地蜀道的保护高度重视,对其进行了大量细致的研究工作,并制定了相应保护规划,对许多古道做了标识标牌,让其展现历史的原貌,让世人对古蜀道产生浓厚兴趣后再来对其进行研究和利用,从而为地方经济发展做出相应的贡献。

叙永县政协文史委研究学者万中华全程对叙永县境内的田野调查工作进行帮助和指导。他希望借助这次省市研究蜀道的契机,组织专家队伍对蜀道进行文化挖掘整理,对蜀道上曾经的辉煌岁月进行再现,进一步明确保护措施,让蜀道文化在新时代的背景下,散发出更耀眼的历史魅力。

觅证荔枝源 勾勒符阳文史脉络

在合江县,专家学者们先后考察了老泸村神臂城遗址、白沙镇老街和古码头、白沙镇北寨山城门洞、大桥镇土地坝村荔枝林、荔江镇三江村野生荔枝林、符阳街道三块石千年荔枝林、符关(赤水河古道)、合江县汉代画像石棺博物馆、真龙镇密溪百年荔枝林、先市大码头、先市酱油赤水河庄园等地。

合江县荔枝古树公园

\

\

白沙镇北寨山唐代城门洞

川渝地区很多人都听说过这样一句话:天生的重庆,铁打的泸州。其后半句的来源就是现合江县神臂城镇老泸村的神臂城。

神臂城定远门

神臂城现遗三座城门及城墙,部分为修复建筑。专家们细心观察,从不同角度再认识神臂城。罗洪彬博士所在的川渝山城寨堡考古研究团队对神臂城等宋蒙城寨做了大量调查和研究,完成了多项相关课题,发表了多篇论文,他说:“川渝地区古代山城寨堡大多沿着水陆交通要道分布,因山为垒,据险而守,共同构成了庞大而独特的军事体系,对维护国家统一和社会治安等做出过重要的历史贡献。”

白沙老街一角

在白沙老街和古码头,专家们一边听解说员讲述白沙镇的1600多年历史,一边畅想“日看千人拱手,夜看万盏明灯”的繁华景象。在白沙镇的北寨山,一座城门洞至今可供行人通行,依山而建、有石径相连。北寨村党支部书记、村委会主任姚强介绍,城门洞的拱相传是唐代旧物,具体年代有待进一步考证。走进门洞,洞墙上有许多被风化而无法辨识的文字,据说是古时文人骚客吊古所刻。

先市镇的大码头正在进行现代化修复改造,宽大的石梯向古街延伸,进场的牌坊依然耸立,述说着历史的沧桑。专家学者们将川南民居的建筑风格装进镜头,并不时给出建议:“既要开发,也要保护,滨江路也好,码头也罢,要遵守修旧如旧的文物保护原则”,“既要满足当代生活需求,也要体现文化传承……”

遗留的荔枝树树桩

在大桥镇土地坝村,“周翰林”的府邸仅存断垣残壁。他300多年前种下的荔枝树已于1976年枯死,徒留一截3米多高的树桩。该村16组的老队长曾世福说,不能小看这截树桩,它曾经硕果累累,结的荔枝在二十世纪六七十年代还曾送往北京。据合江县文旅局调研员龙启权和县博物馆文史研究员贾雨田介绍,多份民国时期的资料中涉及到合江荔枝的分布、栽种、产量等内容,可以看出,合江荔枝在巴蜀地区具有很长的种植历史,也是优良的品种基因库。在荔江镇的荔枝园古树公园里,57株300年以上树龄的荔枝树依旧年年挂果,金生杨教授说:“泸州的荔枝资源如此丰富,荔枝文化底蕴充足。”当来到符阳街道魏家祠村,看到那颗千年荔枝树时,金生杨更加激动。他绕着古树一圈又一圈细看。三块石村党总支书记、村委会主任税小琴说,这棵老树现在仍每年结果,不过村民们不在意果子,而是把它当做“寿星”,常向它祈福。

密溪百年荔枝林

在真龙镇的密溪百年荔枝林调查时,金生杨拉着当地相关负责人语重心长地说:“这片荔枝林太珍贵了!习近平总书记指示要将古树名木保护好,我们就应该结合合江县的实际贯彻落实好。”密溪百年荔枝林有百岁以上的荔枝树1300多棵,林下还遗存有采摘运输荔枝的古道,青石小径、时断时续,新旧叠压的路更体现出历史的传承与延续。真龙镇组宣统委员赵霜介绍,这片荔枝树是一位地主栽种的,后将林子主动交公,目前是国有林场,果子质量和产量不是重点,以保护树木为主;近几年合江荔枝的产量都很不错,今年能达到5000万公斤。金生杨教授说:“史书上有提到泸州荔枝品质最优,宋墓荔枝石刻、野生荔枝林充分佐证了泸州荔枝自然、人文的悠久历史,泸州充分挖掘荔枝、荔枝道的自然、人文价值是值得肯定的做法,我们既要保护好古树,也要用新科技开发更好的品种,保护好活态资源,把文脉传下去,荔枝古道、荔枝文化值得深入研究,如何把泸州荔枝这张文化名片做出特色,是泸州文史学者、爱好者们的一项重要课题。”

西南医科大学姚洪伟副教授说,本次田野调查看到了很多曾经在文献里看到的场景,感觉更实在、与实践更紧密。同时,也发现了文物保护方面的困境,比如政府、社会等应该如何把古迹保护好,这不仅是学术问题,也是现实问题。

从事旅游教学与研究的泸州职业技术学院文旅学院肖荣洋老师建议,蜀道文物保护,可以与经济效益结合起来,开发文创产品、创作文化节目、包装文旅项目,让历史文化的保护和传承可持续化。

此次田野调查活动,为市内外社科专家学者搭建了丰富的交流平台,同时得到了西南大学历史地理研究所赵永康教授和泸州市文化研究中心赵晓东主任的指导和支持。据悉,市委宣传部、市社科联还将积极与蜀道研究院在项目研究、学术交流上展开互动,进一步研究阐释蜀道价值文化,推动泸州蜀道遗存保护传承和活化利用,扩大泸州蜀道文化影响力和传播力。

泸州市社会科学界联合会 地址:泸州市江阳区一环路龙透关路段112号(原市公安局110指挥中心12楼) 电话:0830-3104047 3195632 E-mail:lzsskl@163.com

技术支持:四川易极天成科技集团有限公司 蜀ICP备2023039924号-1